“La più grande fortuna della mia vita è stata amare la mia gente”.

L’ha detto uno dei più grandi e amati atleti cubani della storia, un uomo di nobiltà d’animo più grande della sua fama e della sua forza fisica, e molto più dolce del suo temibile destro.

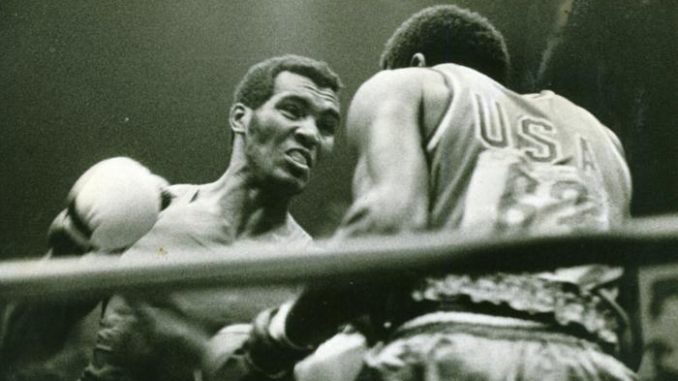

Otto anni fa, il tre volte campione olimpico e mondiale Teófilo Stevenson salutò la vita per restare per sempre nel cuore di un’Isola che lui portò sul tetto del mondo dello sport. Nato nel barrio centrale di Delicias, nella provincia di Las Tunas, vinse 301 dei 321 combattimenti sostenuti.

Insieme al mio collega Rafael Pérez Valdés, conservo una grande esperienza: quella di aver lavorato con lui a un’intervista, durata quasi sei mesi, per la stesura del libro Fama senza dollari, del 2002. Teófilo era un grande conversatore, ma non gli piaceva essere intervistato, perché aveva una grande avversione contro la fama.

L’ho già raccontato altre volte, ma voglio tornare sull’aneddoto della sua visita in Spagna, in compagnia di un altro campione, ma del giornalismo: Elio Menéndez, di Juventud Rebelde. All’arrivo a Madrid, gli organizzatori di quell’evento gli diedero una busta con la paga per le sue spese, e la sua prima domanda fu: “E quella del mio compañero?”. Imbarazzati, i suoi anfitrioni balbettarono: “Gliela consegneremo domani”. Il campione mise la busta nella tasca del cronista e disse agli organizzatori: “Quella in sospeso adesso è la mia”.

Per molti, la leggenda nacque quando raggiunse il suo primo titolo olimpico, a Monaco 1972. Lì avrebbe affrontato l’americano Duane Bobick, detto White Hope, che lo aveva battuto un anno prima nei Giochi panamericani del 1971 a Cali. Gli chiedemmo se lo avesse colpito con odio e lui rispose: “No, se lo avessi colpito con odio avrei perso”. Disse che pensava di aver cominciato a vincere nel giorno in cui fu sconfitto nel torneo colombiano: “Dalle avversità si fa esperienza, e quando le elabori alla fine vinci”.

La sua amicizia con il grande Muhammad Ali, monarca dei pesi massimi nella professionalità, fu una pietra miliare per lui, anche se il combattimento con lui, concordata per il febbraio del 1979, non fu mai celebrato. Dopo aver appreso della morte del cubano, Cassius Clay disse: “Sebbene non sia mai stato un professionista, tre medaglie d’oro in tre diverse Olimpiadi assicurano che sarebbe stato un formidabile nemico per qualsiasi campione dei pesi massimi o qualsiasi sfidante all’apice della sua carriera”.

Ali fu anche segnato dalla segregazione razziale nel suo paese: un giorno in cui voleva mangiare in un ristorante a Louisville, la sua città natale nel Kentucky, insieme al suo amico Ronnie King, si rifiutarono di servirli in quanto neri. Deluso, gettò la medaglia olimpica Roma-1960 vinta per gli Stati Uniti nel fiume Ohio.

Per voce di Raúl Castro, Cuba elargì anche un riconoscimento allo statunitense, quando al VII Incontro dell’Associazione degli Stati dei Caraibi disse: «Mandiamo il nostro messaggio di condoglianze e solidarietà alla famiglia del grande campione di boxe Muhammad Ali, al popolo degli Stati Uniti, in particolare alla comunità afroamericana, i cui diritti ha sempre difeso, così come all’intera comunità sportiva internazionale. Non dimenticheremo mai la sua etica sportiva, il suo rifiuto della guerra e la sua difesa della pace, il suo rispetto e l’amicizia con il compagno Fidel e con quel grande pugile cubano e caribeño che fu Teófilo Stevenson, di padre nato a San Vicente e nipote, per via materna, di una nativa di San Cristobal».

Di Pirolo, come lo chiamavano i suoi amici, Fidel Castro disse: «Nessun altro pugile dilettante ha brillato così tanto nella storia di quello sport. Avrebbe potuto ottenere altri due titoli mondiali se non fosse stato per i vincoli imposti dai principi internazionali alla Rivoluzione. Nessun denaro al mondo avrebbe corrotto Stevenson».

Oscar Sánchez Serra, 11 giugno 2020